鳥展に行ってきました!

鳥展は国立科学博物館にて、2024年11月2日(土)~2025年2月24日(月)の期間で開催されている特別展です。

国立科学博物館の長い歴史の中でも、鳥類の特別展は初めてなんだとか。

標本の展示数は600点以上と、驚愕の大ボリューム!

400種の鳥を見ていればバードウォッチャーでもかなりの経験者とされていることを鑑みると、「一生分の鳥が見られる」という触れ込みに偽りは無いでしょう。

展示内容も、ゲノム解析の観点から分類学に則ったレイアウトをしたり、テーマ分けをして解説を行うなど、見て楽しく学んで楽しいものとなっています。

鳥マニア垂涎なのはもちろん、あまり詳しくない方でも十二分に楽しめる展示かと思います。

どくみつき

どくみつき僕も鳥好きの端くれながら、満喫させていただきました

そこで今回は、「鳥」と本ブログのメインコンテンツである「妖怪」を掛け合わせ、展示されていた鳥と共に、その鳥に関連した妖怪を紹介していこうかと思います。

ちょっとこじつけが過ぎない?

ちょうどいい機会かなって……

鳥展は2月の終盤まではやっているので、鳥に興味のある方は実際に足を運んでみてください。まず損はしませんから

火を吐く巨鳥はヒクイドリ!?波山とは

まず紹介する鳥さんはこちら

ヒクイドリ(学名: Casuarius casuarius)です。

ヒクイドリは鳥綱ヒクイドリ目ヒクイドリ科ヒクイドリ属に分類される鳥類で、インドネシアやパプアニューギニア、オーストラリアなどに生息しています。

高さは約1.3~1.7m、体重は約34~60kg程とダチョウよりは少し小さいものの、時速50km/h程の速度で走る脚力と長さ10cm程度の爪を持ち合わせていることから、「世界一危険な鳥類」と称されています。

喉にある赤い肉垂れが、火を食べる様子を連想させたことが名前の由来になったそうです

そんなヒクイドリから連想されるのが、「波山(ばさん)」と呼ばれる妖怪です。

四国の伊予( 現在の愛媛県)に伝わる妖怪で、犬鳳凰(いぬほうおう)や婆娑婆娑(ばさばさ)などの名でも呼ばれます。

姿は大きな鶏のようで、狐火のように熱を持たない火を吐くのだとか。

普段は竹藪の中にいますが、夜になると人里に訪れてバサバサと羽根の音をたてるという、無害な妖怪だそうです。

モデルは江戸時代初期に日本に持ち込まれた、ヒクイドリではないかという説が有力で、「大きな鶏のような姿」や「熱のない火を吐く(食う)」といった共通点がみられます。

ちなみに薩摩鳥譜図巻による記録では、ヒクイドリながらに「駝鳥(だちょう)」と表記されています

桶一個が火事の元。桶に宿るニワトリ、ヒザマ

お次に紹介する鳥さんはこちら

ニワトリ(学名:Gallus gallus domesticus)です。

誰もが知る家禽としてお馴染みの鳥ですが「ニワトリ科」は無く、キジ目キジ科に分類されます。

元々はセキショクヤケイという野鶏(野鳥)が原種と考えられており、家禽にされたことでニワトリが生まれたんだとか。

野鳥だけあってセキショクヤケイは飛行能力を持っていましたが、人間の飼育下に置かれて天敵から逃げる必要がなくなったことで、ニワトリは殆ど飛べなくなったそうです。

セキショクヤケイはニワトリとの交雑が進み、野生種は絶滅の危機に瀕しているようです

そこで紹介したい妖怪は「ヒザマ」です。

鹿児島県奄美群の島沖永良部島に伝わる邪神で、胡麻塩色の羽根と赤い頬を持つ鶏の姿をしています。

ヒザマは桶や空の瓶に宿るとされ、火事を起こすと考えられていました。

そのためこの島では、桶や瓶といった容器は伏せるか水を入れておく慣習があり、ヒザマが憑いたとされた際にはユタ(巫女)を招いて追い出しの儀式を行ったそうです。

ニワトリと火事に関する話は各地に存在しているようで、「ニワトリが夜鳴きしたら火事が起こる」「ニワトリの羽根を屋根の上に捨てると火事になる」などの俗信があります。

座敷童と正反対。怨みの猛禽、たたりもっけ

お次の鳥さんはこちら

フクロウ(科)です。夜行性の鳥で、鳥綱フクロウ目に属します。

フクロウはローマ神話の知恵の女神ミネルヴァが従えていることから、知恵の象徴として有名です。

また名前に「不苦労」と当て字をして縁起物とされていることから、なんとなく徳の高そうな印象を持っている方も多いのではないでしょうか。

しかし実際のフクロウは、非常に優れたハンターと言えるでしょう。

鳥類の中でも視力が発達していることから暗所でも目が利くうえ、正面に目があるため獲物を立体的に見ることができます。

その反面一度に見れる範囲は狭いですが、首を約270度以上回転させられるので視野を補えます。

聴覚に関しても申し分なく、耳は左右で大きさや高さが違うため音を立体的に認識可能で、顔盤は音を拾うアンテナとして機能しています。

飛ぶときに羽音がしないのも、大きな長所の一つでしょう。これは風切羽の表面に細かな毛が生えていることにより、羽根同士の摩擦音が消されることで出来る芸当です。

ちなみにフクロウのなかでも、頭に羽角(冠羽)があるものはミミズクとも呼びます

そしてフクロウといえば、やはり「たたりもっけ」でしょう。

たたりもっけは東北地方に伝わる怪異です。

青森県の北津軽群喜瀬村(現在の五所川原市)では嬰児の霊を「たたりもっけ」と呼び、フクロウに宿ると伝えられています。

ただ喜瀬村以外ではフクロウとは無関係に、「虐殺された者の怨念が加害者の一家を全滅させる」「川の端に埋めた嬰児(もけ)が祟る」とするバリエーションもあるようです。

同じく東北地方に出現して、子供の霊ながらに福をもたらす座敷童とは表裏一体の存在なのかもしれません。

妖怪パートより鳥パートのが長くない?

フクロウが格好よすぎるのでつい

高位の鷺は光ります!青鷺火

お次に紹介するのはアオサギ……

ではなくゴイサギにしましょう。

いや、この写真ゴイサギいないじゃん

取り損ねちゃった。鳥だけに……んね( ・ω≦︎)☆彡

ゴイサギ(学名: Nycticorax nycticorax)は、ペリカン目サギ科ゴイサギ属に分類される鳥です。

サギの仲間ながらに夜行性で、カラスのような鳴き声をすることもあり「夜烏」の異名を持ちます。

名前は平家物語のエピソードに由来するとされ、醍醐天皇の命に従って大人しく家臣に捕まったことから、五位の官位(官僚の等級)を授けられたことでゴイサギになったんだとか。

ちなみに五位というのは宮中に入れる地位、つまり貴族ランクだそうです

そんなゴイサギに関係する妖怪というと、「青鷺火(あおさぎび)」が挙げられるでしょう。別名では「五位の光」とも呼びます。

青鷺火はその名の通り、燃えるように光るアオサギの妖怪です。ただし、ここで指すアオサギはゴイサギであるとも言われています。

単に光る以外にも、「火の玉になる」「口から火を吐く」「火の点いた木の枝を咥えて飛ぶ」などの伝説もあるんだそう。

上記の波山やヒザマもそうですが、妖怪の世界では鳥と火が関連づけられることが数多くあります。

火を吐く理由については説明できませんが、発光現象については、ゴイサギの白い腹が月明りを反射して光って見えたのではないかといわれています。

ゴイサギの暗灰色の羽根は夜には周囲から見えにくくなり、白い腹は光がよく反射して水面に影を落としづらいため、魚からすると見えにくくなります。これは「カウンターシェーディング」と呼ばれるもので、水辺に棲むゴイサギには自然の迷彩になっているのです。

今と違って灯りの少ない時代、夜空を飛ぶゴイサギを見れば白い腹だけ見えるでしょうから、光の塊に見えてもおかしくないのかもしれませんね。

その他、発光性のバクテリアが羽毛に付着して光るなんて説もあるみたいですね

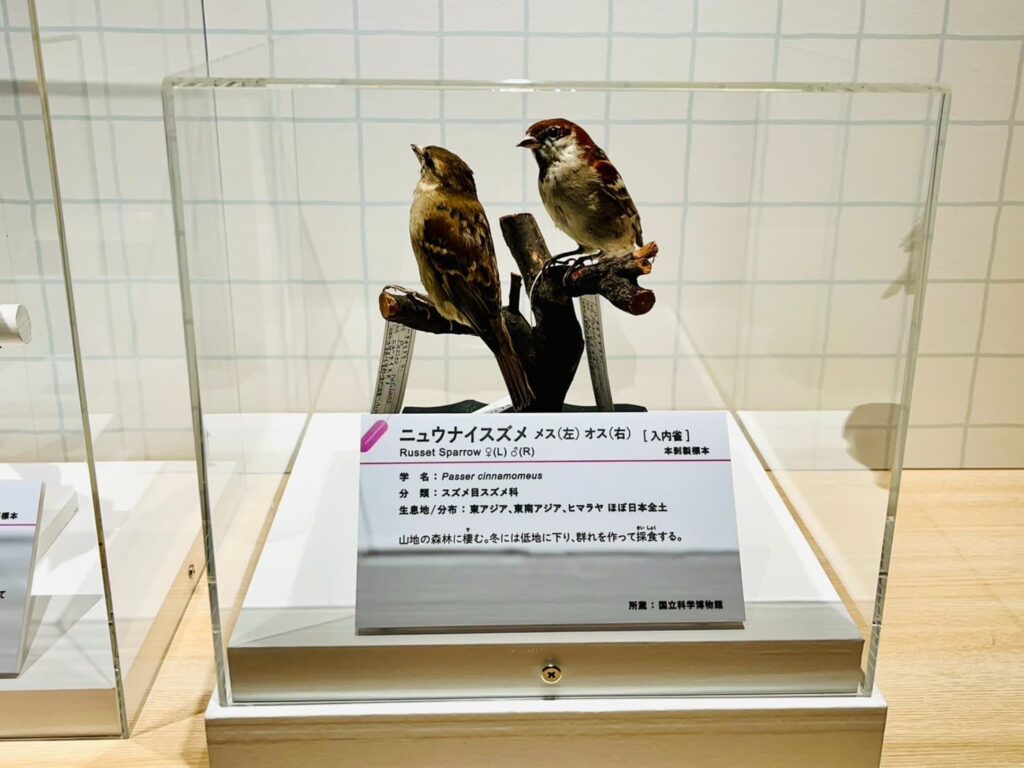

左遷の恨みで飯食らう。入内雀

お次は素敵なおチビさん、ニュウナイスズメです。

ニュウナイスズメ(学名:Passer cinnamomeus)はスズメ目スズメ科の鳥です。

固有種としてのスズメが市街地を好むのに対し、森林や農耕地に生息しています。

外見上の特徴としては、スズメと違って頬に黒い斑がないことが挙げられるでしょう。この斑(にふ)がないことから、「にふないスズメ→ニュウナイスズメ」と転じて名付けられたという説があります。

しかし名前の由来は他にもあるのです。それが今回紹介したい妖怪、「入内雀」からつけられた説。

平安時代に天皇の侍臣でありながら歌人としても有名な、藤原実方(ふじわらのさねかた)という人物がいました。

実方は中古三十六歌仙の一人に数えられるエリートだったのですが、同僚の藤原行成に侮辱されたことに激怒し、行成の冠を投げ捨ててしまいます。

これにより、当時は陸の孤島であった陸奥守(現在の東北地方)に左遷されてしました。

数年後に失意のうちに死んでしまった実方の怨念はスズメへと姿を変え(あるいは憑りついて)、京都の皇居内の清涼殿に入り込み、ご飯をついばんだり作物を食い荒らしたのだとか。

内裏に入るスズメということで入内雀と名付けられ、当時の人々に恐れられたそうです。

実方が化けたので、実方雀とも呼ばれています

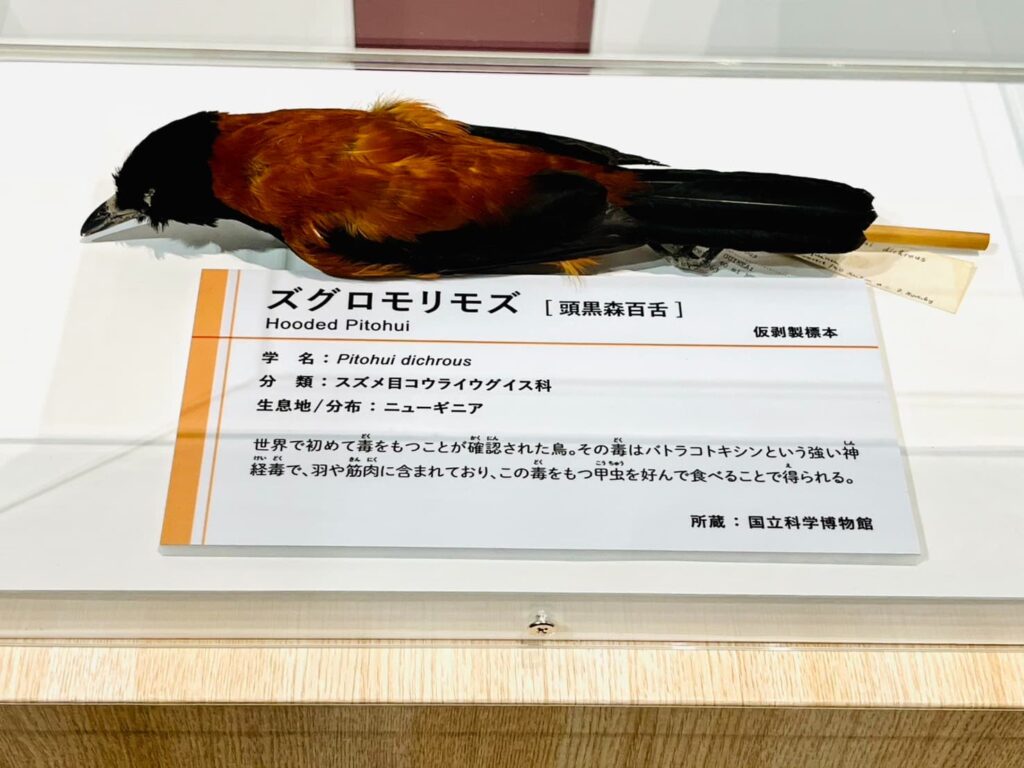

中国の妖鳥はパプアニューギニアに生息?猛毒を持つ鳥、鴆

最後はこちらの鳥さん!

ズグロモリモズ(学名:Pitohui dichrous)です。某人気アニメの影響もあり、属名である「ピトフーイ」という呼び名に馴染みのある方も多いのではないでしょうか。

名前に「モリモズ」が入っているものの、分類はモズ科ではなく、スズメ目コウライウグイス科に属しています。

黒と橙の羽毛を持つ、全長25cmほどの可愛らしい鳥ですが、最大の特徴は有毒であることでしょう。

ズグロモリモズは世界で最初に毒を持つことが確認された種で、「バトラコトキシン」という強力な神経毒を羽根や筋肉に宿しています。

このバトラコトキシンは、毒矢に使われていたヤドクガエルと同じ毒であり、羽根一枚で人間一人分の致死量に達するほど強力なんだとか。

この毒はズグロモリモズ自体が生成しているのではなく、ジョウカイモドキ科の甲虫のものを蓄積しているそうです

そんなズグロモリモズから連想されるのは、中国に伝わる毒鳥「鴆(ちん)」でしょう。

鴆は緑色の羽毛を持った鷺くらいの大きさの鳥とされ、ズグロモリモズとは似ても似つかない姿をしていますが、毒を持つという共通点があるのです。

鴆の毒は非常に強力で、「飛んだ下では作物が枯れる」「糞がかかった岩が砕けた」「五臓に入れば爛れて死ぬ」など恐ろしい逸話が語られています。

この毒は「鴆毒」と呼ばれ、強力かつ無味無臭であることから、中国では羽根を酒に浸して暗殺に使用していたのだとか。内臓が爛れる毒を飲まされるなんて、考えるだけでも恐ろしいですね。

食性としては、毒蛇などの有毒生物を好んで食べるそうです。ズグロモリモズと同様、食べた生き物の毒を蓄積させているのでしょうか。

おわり

今回は鳥展で撮影してきた写真を交え、数種類の鳥と鳥妖怪を紹介してきました。

しかしキツツキのような「寺つつき」や、夜の山道に現れる「夜雀」など、まだまだ鳥の妖怪は沢山います。

今回紹介できなかった妖怪たちも、機会があればまた紹介したいと思います。

ところで、せっかくボクの名前の元ネタになったトラツグミが鳥展にいたのに、紹介してくれないの?

トラツグミといったら「鵺」だからね。鳥じゃない方が有名だから、また別枠で取り上げるよ。

……たぶん

それではまた。

コメント